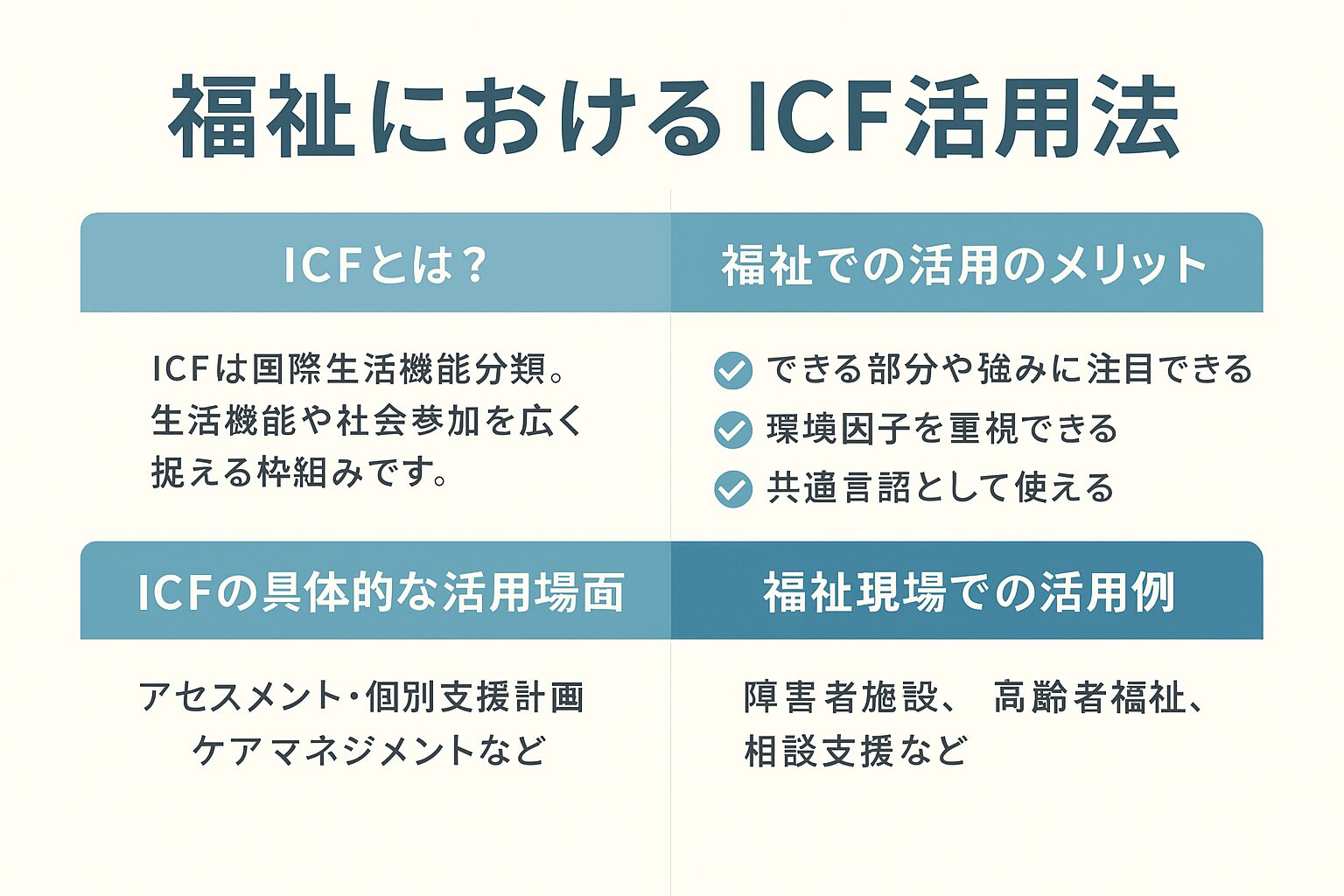

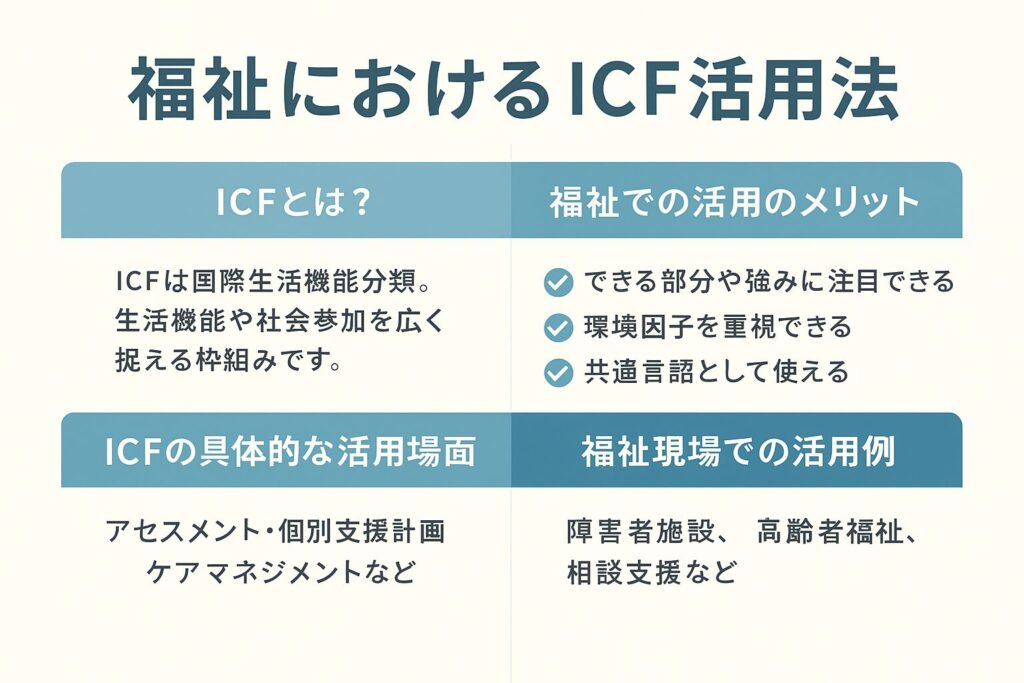

福祉分野で近年注目されているのが ICF(国際生活機能分類:International Classification of Functioning, Disability and Health) です。

従来の「障害=できないこと」に注目するのではなく、生活機能や社会参加を広く捉える枠組みとして、福祉現場の支援に役立ちます。

おのぴの

この記事では、ICFの基本から福祉現場での具体的な活用法までわかりやすく解説します。

ICFとは?

ICFはWHO(世界保健機関)が2001年に策定した、人間の生活機能を多角的に分類・理解する国際基準です。

ICFの構成要素

- 心身機能・構造:身体や心の機能、臓器や体の構造

- 活動:日常生活における動作(移動、食事、身支度など)

- 参加:社会生活への関わり(就労、地域活動、家庭生活など)

- 環境因子:支援や障壁となる環境(制度、家族、社会資源など)

- 個人因子:年齢、性格、経験など個人の特性

福祉におけるICF活用のメリット

できる部分や強みに注目できる

ICFは「できない」ではなく「できる」「できそう」に焦点をあてるため、本人の強みを活かす支援につながります。

環境因子を重視できる

障害は本人の機能だけでなく、環境の影響で生じることがあります。

- バリアフリー化

- 支援者の理解

- ICT機器の活用

といった工夫が生活の質を大きく変えます。

共通言語として使える

医療・福祉・教育・行政など、多職種間で利用者の状況を客観的に共有できる点が大きなメリットです。

ICFの具体的な活用場面

アセスメント(評価)

- 心身機能だけでなく「活動」「参加」「環境因子」を整理し、利用者の強みと課題を明確化します。

個別支援計画の作成

- 「できないこと」ではなく「どうすればできるか」という視点を取り入れます。

例: - 「買い物に行けない」 → 「交通機関の利用を支援」「買い物リストを作成して同行」

ケアマネジメント・相談支援

- 本人の望む生活をゴールに据え、ICFを基盤にした支援計画を作成。

- 医療や教育機関とも共通言語で連携可能。

サービス評価・モニタリング

- 支援の効果をICFコードに沿って記録することで、客観的に変化を確認できます。

研修・人材育成

- 職員が「生活全体を支える」という視点を学ぶツールとして有効です。

福祉現場での活用例

障害者施設

- 作業が難しい人でも、細かく活動を評価し「役割」を見つけて参加を促す。

高齢者福祉

- ADL(日常生活動作)だけでなく、IADL(買い物、趣味、社会参加など)や環境因子も評価対象に。

相談支援

- 計画相談でICFを活用し、本人の希望を多職種と共有して計画に反映。

まとめ|ICFを福祉に取り入れる意義

- ICFは「障害」ではなく「生活機能」を基盤に考える枠組み

- アセスメント、支援計画、多職種連携、効果測定に有効

- 利用者の「できること」「環境調整」に注目することで、より自立した生活や社会参加を支援できる

おのぴの

福祉現場でICFを活用することは、単なる評価ツール以上に、本人の人生を尊重した支援の実現につながります。