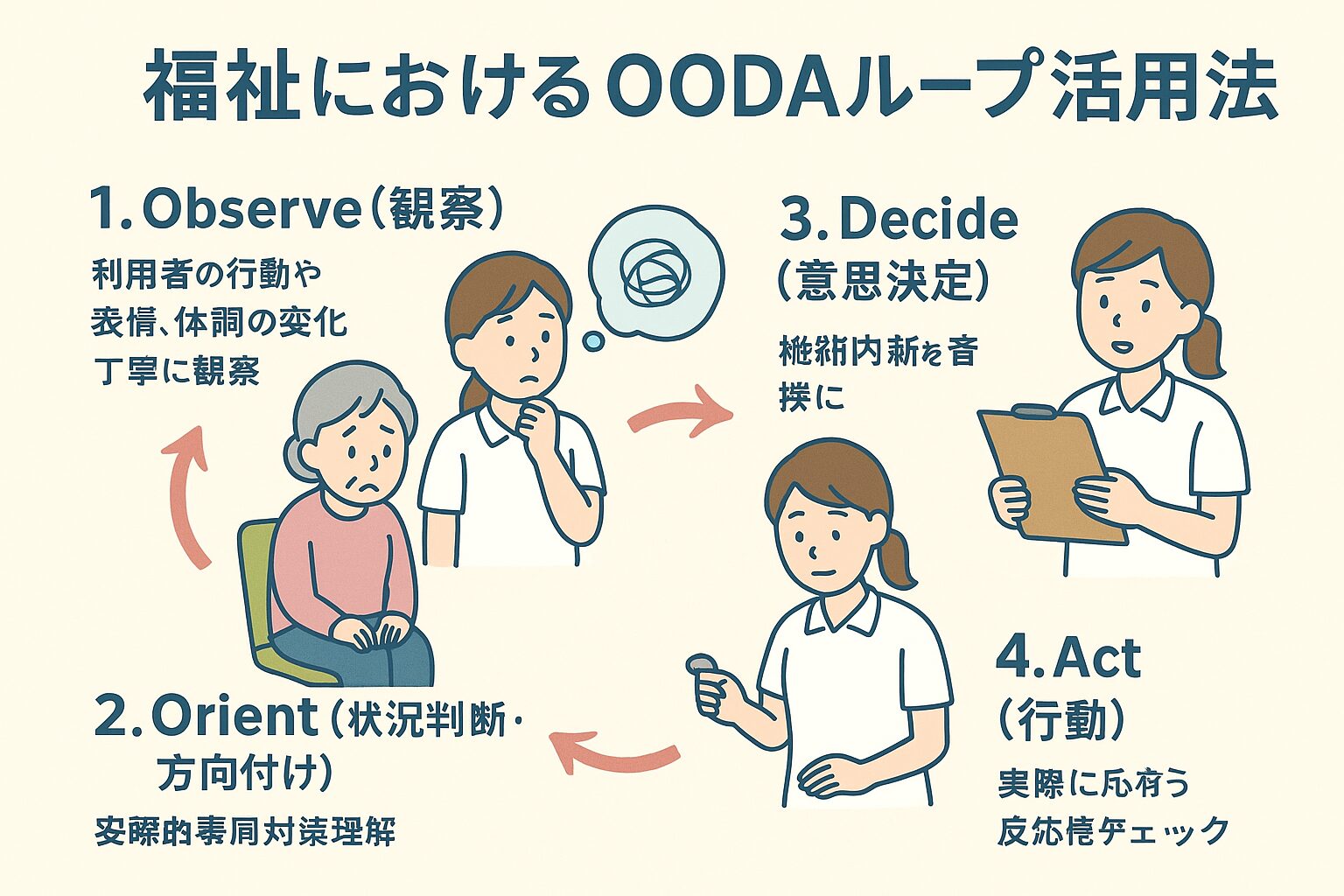

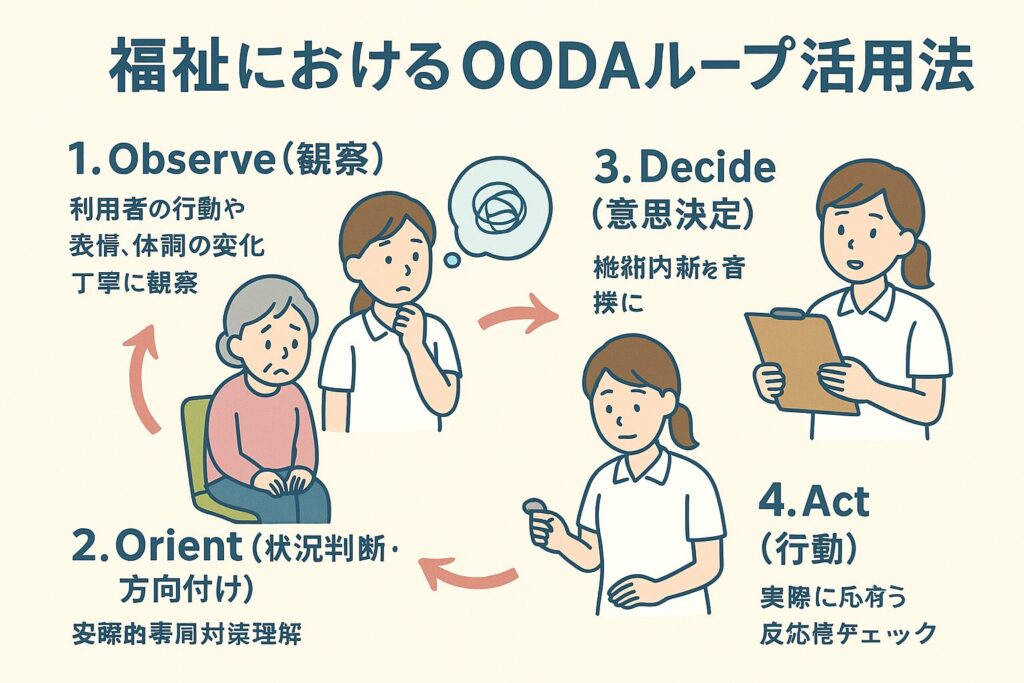

OODAループとは?

OODA(ウーダ)ループは、アメリカ空軍のジョン・ボイド大佐が提唱した意思決定のフレームワークです。

「Observe(観察)→ Orient(状況判断・方向付け)→ Decide(意思決定)→ Act(行動)」の4段階を繰り返すことで、変化に柔軟かつ迅速に対応できるのが特徴です。

福祉の現場では、利用者の状態や環境が日々変化するため、このOODAループを取り入れることで、支援の質を高めることが可能です。

福祉現場におけるOODAループの流れ

1. Observe(観察)

- 利用者の行動や表情、体調の変化を丁寧に観察する

- 本人の声(主観)と、周囲の職員や家族からの情報(客観)をバランスよく収集する

例:落ち着きのなさ、表情の変化、作業の進み具合などを細かくチェック。

2. Orient(状況判断・方向付け)

- 観察した情報を整理し、原因や背景を考える

- 利用者の生活歴や価値観、障害特性を踏まえた理解を行う

例:「落ち着きがない」のは、環境の刺激が強すぎるのか、不安要素があるのか、薬の影響なのかを考える。

3. Decide(意思決定)

- 支援方針を具体的に決める

- 職員間での情報共有を行い、チームとして方向性を統一する

例:

「今日は作業を減らす」

「安心できる場所に誘導する」

「医療機関受診を検討する」

4. Act(行動)

- 実際に支援を実行する

- その後の反応を再び観察し、効果を検証する

ポイント:実行して終わりではなく、反応を見ながら柔軟に修正し、次のOODAに循環させる。

OODAループを福祉で使うメリット

- 変化への即応性:利用者の急な体調や感情の変化に迅速に対応できる

- 利用者主体の支援:観察と状況判断を重視することで、その人らしさに合った支援ができる

- チーム支援の強化:観察や意思決定を職員間で共有することで、支援の質が向上する

PDCAサイクルとの違い(福祉視点)

福祉現場では、PDCAとOODAを使い分けることが有効です。

- PDCAサイクル:サービス等利用計画やモニタリングなど、長期的な改善に活用

- OODAループ:日常の支援場面や危機対応など、即時的・柔軟な対応に活用

つまり、

「長期的な視点はPDCA」「日常的な柔軟対応はOODA」

と組み合わせることで、より実効性の高い福祉支援が可能になります。

まとめ|OODAループで現場対応力を高める

OODAループは、福祉の現場で起こる日々の変化に対応するための有効なフレームワークです。

おのぴの

観察→状況判断→意思決定→行動を素早く循環させることで、利用者一人ひとりに寄り添った支援が実現できます。