KJ法とは?

KJ法は、文化人類学者・川喜田二郎氏が考案した情報整理と発想法です。

さまざまな意見やデータをカードや付箋に書き出し、グループ化・構造化して全体像を把握することで、課題の本質や新たな解決策を見つけることができます。

おのぴの

福祉現場では、利用者支援やチーム会議、地域福祉計画の場面で非常に有効な手法です。

福祉におけるKJ法の活用場面

ケース会議での情報整理

- 利用者の生活状況や課題、強みを職員が書き出す

- 似た意見や情報をグループ化し、支援の優先順位を明確化

- 多職種間での認識のズレを減らす効果が期待できる

支援計画の作成

- 本人や家族の要望、困りごと、将来の希望をカード化

- 「できていること」「課題」「希望」に分類

- 支援目標の具体化に役立つ

研修・振り返り

- 研修後の気づきや感想をKJ法で整理

- 「学んだこと」「現場で活かせること」「疑問点」にまとめる

- 職員同士の学びの共有がしやすくなる

地域福祉計画づくり

- 住民や関係者から出た意見をカードに書き出す

- 「ニーズ」「資源」「課題」にグループ化

- 地域全体の課題を見える化し、合意形成につなげられる

KJ法を活用するメリット(福祉現場の効果)

- 視覚化による情報共有のしやすさ

- 発言が苦手な人でもカードに書くことで意見を出しやすい

- 利用者・家族・職員など多様な視点を整理できる

- チームでの合意形成や支援方針の共有がスムーズになる

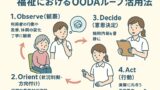

福祉現場でのKJ法 実践ステップ

1. テーマを決める

例:「利用者Aさんの生活支援の課題」

2. 情報を出す

付箋やカードに1つずつ書き出す

3. 似ているものをまとめる

共通点を見つけてグループ化

4. グループに名前をつける

例:「生活リズムの乱れ」「社会参加の希望」

5. 全体像を図解化

支援の方向性や優先課題を見える化

6. 支援計画や改善案に落とし込む

実際の支援や取り組みに反映させる

まとめ

福祉現場におけるKJ法は、 バラバラの情報を整理して見える化し、合意形成を助ける ための強力なツールです。

おのぴの

特にケース会議や支援計画づくりにおいて、チーム全体で方向性を共有するのに役立ちます。