障害者施設における身体拘束とは、利用者の安全を守ることを目的に、一時的に身体の自由を制限する行為を指します。

転倒防止や自傷行為の防止など、やむを得ない場合に限定して行われますが、人権侵害に繋がる恐れがあるため、慎重な判断と明確な根拠が必要です。

身体拘束の定義

身体拘束とは、次のような行為を指します。

- ベッドや椅子にベルトなどで固定する

- ミトン(手袋型の拘束具)を使用する

- 扉の施錠などで移動を制限する

これらの行為は、本人の意思に反して身体の自由を制限するため、原則として禁止されています。

身体拘束が認められる例外(3原則)

障害者総合支援法や厚生労働省のガイドラインでは、身体拘束は原則禁止とされています。

ただし、次の3つの条件をすべて満たす場合のみ、例外的に認められます。

① 切迫性

利用者や他者に生命・身体への危険が迫っている場合。

② 非代替性

他に適切な方法がなく、身体拘束以外では安全を確保できない場合。

③ 一時性

拘束は必要最小限の時間・範囲にとどめ、状況が改善すればすぐ解除すること。

身体拘束を行う際の手続き

身体拘束を行う場合は、次の手順を踏む必要があります。

- チームでの協議・記録

利用者の状態や他の対応策を検討し、記録に残します。 - 本人・家族への説明と同意

なぜ必要なのか、どのような方法かを丁寧に説明します。 - 拘束中の観察と記録

身体・精神的影響を常に確認し、解除のタイミングを見極めます。 - 事後の検証

拘束が本当に必要だったのか、再発防止策を検討します。

身体拘束を減らすための取り組み

障害者施設では、以下のような身体拘束ゼロに向けた取り組みが求められます。

- 職員の倫理教育や研修の実施

- 個別支援計画の見直し

- 環境調整(危険の少ないレイアウト・福祉用具の活用)

- 利用者の心理的安定を促す支援(声かけ・関わり方の工夫)

身体拘束がもたらす影響

身体拘束は、一時的に安全を確保できる場合もありますが、次のような心身への悪影響を及ぼすリスクがあります。

- 身体機能の低下(筋力低下・褥瘡など)

- 不安・抑うつ・PTSDの発症

- 職員と利用者の信頼関係の悪化

そのため、最終手段として慎重に行うことが重要です。

まとめ:尊厳を守る支援を目指して

障害者施設での身体拘束は、利用者の命を守るために行われる場合もありますが、人権に深く関わる重大な行為です。

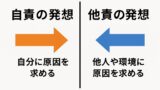

職員一人ひとりが倫理的視点を持ち、「なぜ拘束が必要なのか」「他に方法はないか」を常に問い続けることが求められます。

おのぴの

利用者の尊厳と安全の両立を目指すことこそ、福祉支援の本質です。