障害者施設での「職員を育てる支援」とは、職員一人ひとりが成長し、より質の高い支援を行うための取り組みのことです。

単に知識や技術を教えるだけでなく、支援者の成長を支援するという考え方が大切です。

育成支援の基本的な考え方

支援者も成長する存在

支援者も学び続けることで、自分の支援のあり方を見直し、よりよい支援へとつなげていきます。

職員が安心して学べる環境が、結果的に利用者への支援の質を高めます。

育成は「仕組み」と「関係性」の両輪

研修制度などの仕組みづくりに加え、日常的なフィードバックや対話などの人間関係の支えも重要です。

制度と関係がバランスよく整っている職場ほど、職員は安定して成長していきます。

職員を育てる主な支援方法

OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)

現場で実際の支援を通して学ぶ方法です。

先輩職員が後輩に業務を教えながら、行動の根拠や意図を共有します。

- 利用者対応を一緒に振り返る

- 行動の理由を丁寧に伝える

メンタリング

経験豊富な職員が、若手職員の相談役や支えとなる仕組みです。

仕事の悩みやキャリア形成など、心の部分までサポートします。

- 悩みを受け止める

- 強みを一緒に見つける

- 将来の目標を考える手助けをする

コーチング

職員が自ら考え、行動できるように導く支援方法です。

「どうしたらうまくいくと思う?」と問いかけることで、主体的な学びを促します。

- 問いかけで気づきを引き出す

- 目標設定をサポートする

研修・勉強会

外部研修だけでなく、施設内での勉強会やケース検討会も有効です。

チーム全体で知識と価値観を共有することで、支援の一貫性が生まれます。

育成を支える職場環境づくり

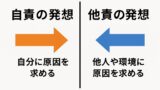

安心して相談できる職場文化

ミスを責めるのではなく、学びに変える文化をつくることが大切です。

心理的安全性が高い職場では、職員が前向きに意見を出しやすくなります。

チームで成長する仕組み

ピアサポートや情報共有ミーティングなど、チーム全体で学び合う場を設けましょう。

一人で抱え込まない仕組みが、支援の安定につながります。

ビジョンの共有

施設全体で「どんな支援者を育てたいか」というビジョンを共有することで、

育成の方向性が明確になり、職員も目標を持って成長できます。

職員育成支援の効果

- 職員のモチベーション・定着率の向上

- 利用者支援の質の安定化

- チームワークの向上

- 自主的な学びの風土が根づく

育成支援は短期的な効果よりも、長期的な成長基盤づくりに価値があります。

まとめ:支援者を支援するという発想を持つ

職員を「評価」するのではなく、

「一緒に成長を支える」ことが育成の本質です。

利用者を支えるためには、まず支援者自身が支えられる環境が必要です。

障害者施設の未来を育むために、「支援者を支援する文化」を根づかせていきましょう。